どうも、週イチのラー活をライフワークにしているフク郎です。一蘭行ってみたい!山岡家行きたい!

会話の中で用語が頻繁に出てくる釣り業界。

まだ充分に知識の無いビギナーさんにとっては「???」な言葉だらけ。

釣り用語を知っておけばさらに釣りが楽しくなるはずなので必読!

ということで今回はロッドにまつわる釣り用語について解説します。

ロッド用語解説

ロッド

釣り竿のことです。

現在は「竿」よりも「ロッド」とHPやカタログで表記しているメーカーが多い。

磯竿でさえ「磯ロッド」。ちょっと違和感あるなぁ。

でもヘラ竿は「ヘラロッド」とは呼ばないらしい。ヘンナノー(゚∀゚)

1ピース

継ぎ目の無い1本物のロッドのこと。

1ピースロッドはブラックバス、トラウト、船釣り等のジャンルで中~高価格品にラインナップされてることが多いです。

携帯・運搬という面では、まあ良くはないですよね。扱いに慣れている人でも破損トラブルは付き物である。

保証書の期限が切れたらハードモード突入。折れたが最期、そこでGAME OVER。

【釣り具のトラブル】ロッド編 このページで詳しく解説しているのでご一読を。

継ぎ目のあるロッドに比べて高感度でキレイなベンドカーブを描く。

と言いたいところだったけど、現代日本におけるロッド開発技術はすごいもんだよ。

中価格帯クラスでも1ピースに遜色の無いマルチピースロッドが次々と売り出されているから、特にこだわりが無ければ1ピースを避けるという選択も正しい。

マルチピース

2本かそれ以上の本数に分割されており、それらを継いで使うロッド。

ルアー釣り各種、ヘラブナ、船釣り等のロッドに多い。

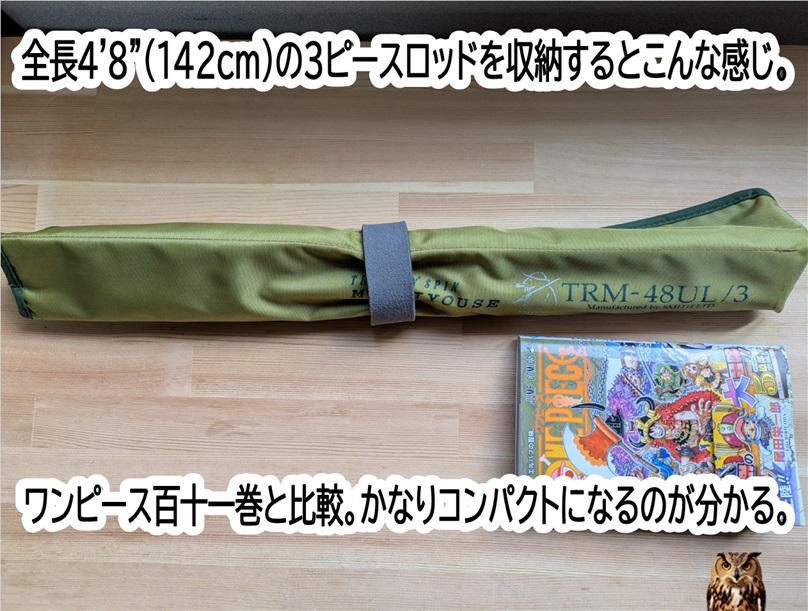

2本継なら2(ツー)ピース、3本継なら3(スリー)ピース、と横文字で呼ばれてます。

全長が長いものや携帯性を重視したルアーロッドには4~5ピースというものも。

継ぎ方は大まかに2種類ありまして

美しく曲がる「印籠継ぎ」と、生産コストが低い「並み継ぎ」があります。

継ぎ目があるってことは折れやすいんじゃないの?とイメージしてしまいがちだし、一昔前は確かにその傾向はあった。

だが現代において過去の通説はまさしく過去の物。ジャパンクオリティは信頼に値するから心配ご無用だ。

た だ し

安すぎる3ピース以上のロッドについては注意を要する。

破損トラブル報告が相次いだ某メーカーのマルチピースロッドをフク郎は所有しており、現在も未使用のままで保管中。

いずれ使用、検証し当ホームページにて報告する予定である。

テレスコピック

振り出し竿のこと。

学校の先生が黒板などで使うあのスルスルと伸ばす棒と同じように伸ばして使うタイプ。

のべ竿全般、磯竿、投げ竿、船竿、一部ルアーロッドにもラインナップがあります。

収納性が非常に高いので、全長が長いロッドではこの仕様が一般的。

アユの友釣り用ロッドが良い例で、伸ばすと9メートルにもなるロッドが収納時は1.4メートルほどに縮まっちゃいます。

のべ竿

ガイドが無く、先端にラインを結んで使う釣り竿。

リールはもちろん使わない男気のある竿である。

のべロッドとは呼びません(* ´艸`)クスクス

淡水のエサ釣り全般やアユ釣り用のロッドのほぼ全てがこの仕様で、ごく一部を除いたほぼ全てがテレスコピックタイプです。フク郎も淡水小物釣りで良く使ってます。

年に数回は、めっちゃくちゃ柔らか~いのべ竿でアジを釣って遊びますが、スリリングで楽しいんだコレが…。釣り行きたくなってきた。

インターライン インナーガイド

ガイドは先端のみで、ロッド内側にラインを通して使うもの。いわゆる「中通し竿」です。

実は日本ではかなり昔から存在していたらしく、一説によると1945年頃から世に出始めていたとかなんとか。

DAIWAなら「インターライン」(IL)

SHIMANOなら「インナーガイド」(IG)

と、それぞれ独自の呼び方をしてます。

兵庫県にある「宇崎日新」という老舗釣り竿メーカーも中通し竿を製造してます。

とても良いロッドを作るメーカーさんなので、他人とは違うロッドが欲しいという方はぜひ一度HPを覗いてみてください。ルアーロッドもあるよ!

ちなみにフク郎は宇崎日新製品の新品不良報告やクレームを受けたことは一度も無い。

㈱宇崎日新(NISSIN)

ガイド

後述の各部名称項目内でと思ったけど、重要な部品なので項目を独立させました。

ガイドとは、ラインを通す輪のこと。

リールを付けて使うロッドには必ず備わってます。

スレッドとコーティング剤で固定されているものは「固定ガイド」

テレスコピックタイプに使われているガイドは「遊動ガイド」と言います。

先端のガイドは「トップガイド」で、その下から順番に1G、2G…と呼びます。

一番手元に近いものはバットガイドとも呼びます。

トップガイドが1Gでは無いこと、店員でも知らない人たまにいるんです。勉強不足だね。

部品注文でコレとパーツコード№がサラッと言えると(デキる…)と思われる。かもしれない。

調子

ロッドの曲がり方の種類を表します。

- ファーストテーパー=先調子

7:3~8:2でティップ側が曲がる

アタリを取りやすい

ルアーや仕掛けは扱いやすいがキャストに少々慣れが必要 - レギュラーテーパー=胴調子

6:4~5:5で曲がる

操作性はやや落ちるもののキャスティング性能は良い

迷ったらとりあえず6:4調子を選ぶのもアリ - スローテーパー=胴調子または本調子

ロッド全体が曲がる

キャスティングで力をあまり使わずに済む

魚をバラしにくくファイトも楽しめる

ルアー等の操作性は非常に劣る

使用するルアーや仕掛け、釣種ごとに適した調子があります。

この釣りにはこれだ!という絶対的ルールは無いけど、釣種やルアーなどそれぞれに合った調子を選ぶのが無難です。

ベンドカーブ

ロッド(ブランクス)が曲がった状態で描くカーブを「ベンドカーブ」と呼びます。

上記した「調子」と深く関りがあり、ベンドカーブを見れば何の調子かある程度判断がつきます。

ファーストテーパーならばティップ側1/4~1/3ほどが大きく曲がります。先調子ですね。

対するスローテーパーは綺麗な弧を描くように曲がります。胴調子(本調子)です。

釣り熱病が重症化するとベンドカーブをツマミに酒が飲めてしまうという症状が出る人もいるよ。( ◔౪◔)

ロッドの各部名称

- ブランクス

部品を除いた、棒の部分全体 - ティップ

竿先 ブランクス全体の先端側1/3ほどを指す - バット

ブランクスのグリップ側1/3ほどを指す - フロントグリップ

リールより上側のグリップ。フォアグリップとも呼ぶ。 - リアグリップ

リールより下側のグリップ - セパレートグリップ

リアグリップが分割され、ブランクスが一部むき出しになっているもの - グリップエンド

竿の一番後端で、竿尻とも呼ぶ - リールシート

リールを装着・固定するための部分 - ガイド

ラインを通す部分 詳細は上記項目参照 - スレッド

ガイドをブランクスに固定するための糸

ロッドにまつわる単位とその他

ロッド本体やカタログ、HPなどのスペック表に使われがちな単位・用語をまとめました。

- フィート(ft)

1フィート=30.48cm - インチ(in)

1インチ=2.54cm

※「8’6”」←このような表示は8フィート6インチのこと。 - 尺(しゃく)

1尺=30.303cm - 寸(すん)

1寸=3.0303cm - ルアーウェイト(lure wt)

メーカーが推奨するルアー重量

ちなみに少しオーバーするくらい問題ナシ(自己責任だよ!) - ラインウェイト(line wt)

メーカーが推奨するライン強度で、慣れないうちは表示内の強さで使いましょう

単位は「lb(ポンド)」や「号」などで表示されてます - レングス(length)

長さのこと

ロッド本体やカタログには「 length:10’6” (320cm) 」のように表記 - 仕舞寸法

その名の通り、仕舞ったときの寸法

センチメートルで表示されていることが殆ど

以上、ロッドの用語について解説してみました。

この記事を読んでからカタログに目を通して、釣り熱病の進行を速めてください_(:3」∠)_

ではまた!

にほんブログ村

にほんブログ村

釣り・フィッシングランキング

コメント